はじめに

こんにちは、ストレングスコーチのヒロです。筋肥大期を経て得られた筋量を、競技パフォーマンスに結びつけるために欠かせないフェーズが「最大筋力期」です。今回は、“ピリオダイゼーションの父”と呼ばれるテューダー・ボンパ氏の理論をもとに、最大筋力期の効果的な進め方を徹底解説していきます!

「筋力を高める」と聞くと、重量をひたすら上げるイメージがあるかもしれませんが、実は競技パフォーマンスに直結するのは単なる“パワー頼み”の筋力ではありません。いかに神経系と筋群をバランス良く鍛え、ベストなタイミングで最大出力を発揮できるかが勝負の鍵です。

本記事では、最大筋力期のメリットやローディングパターン、そして次のパワー期に向けた“ブリッジ”としての活用法まで詳しくご紹介。野球や投擲競技など、パワーが重要なスポーツで大きな成果を上げるヒントが満載です。ぜひ最後までチェックして、新たなトレーニングアイデアを取り入れてみてください!

最大筋力期とは?

最大筋力期は、筋肥大期で築いた筋量を活かし、より高い出力を発揮できるようにするトレーニングフェーズです。筋力を高めることで、競技パフォーマンスの向上につながります。

筋肥大期でしっかりと筋肉を増やしておくことで、その後の筋力トレーニングの成果が格段に高まるのじゃ!

👉 筋肥大期について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

🧱 なお、その筋肥大期をしっかり成果につなげるためには、“最初の土台”として「解剖学的適応期(Anatomical Adaptation Phase)」が重要です。

この段階で腱・靭帯・関節・姿勢保持筋の準備を整えておくことで、筋肥大期・最大筋力期のトレーニング効果がより高まり、ケガのリスクも軽減されます。

アスリートにおける最大筋力の意義

最大筋力は、単に「どれだけ重い重量を持ち上げられるか」だけでなく、競技パフォーマンスに直結する能力です。

最大筋力を向上させるメリット

・スプリントやジャンプ動作の強化

・ケガの予防(体の安定性向上)

・競技に必要な相対的筋力の強化(体重あたりの筋力向上)

特にアスリートにとっては、スピードとパワーの発揮が重要なため、最大筋力を伸ばすことはパフォーマンス向上に直結します。

最大筋力トレーニングのガイドライン

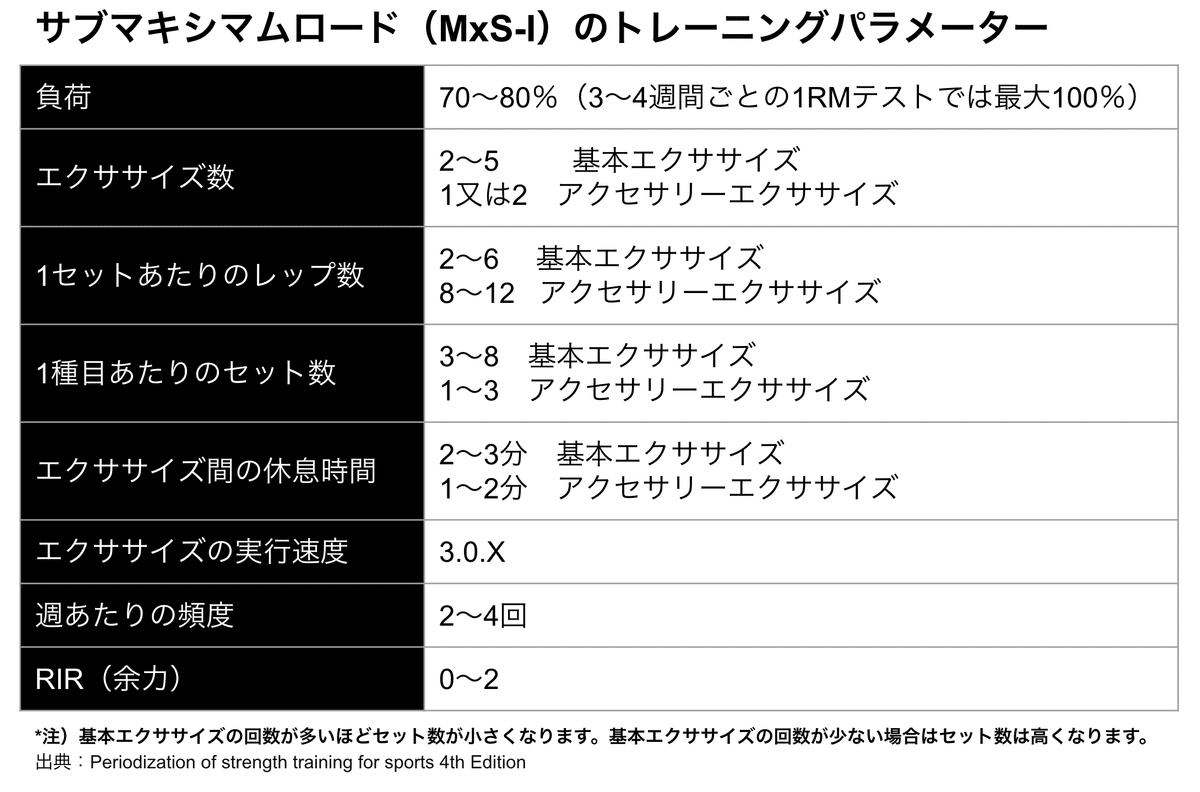

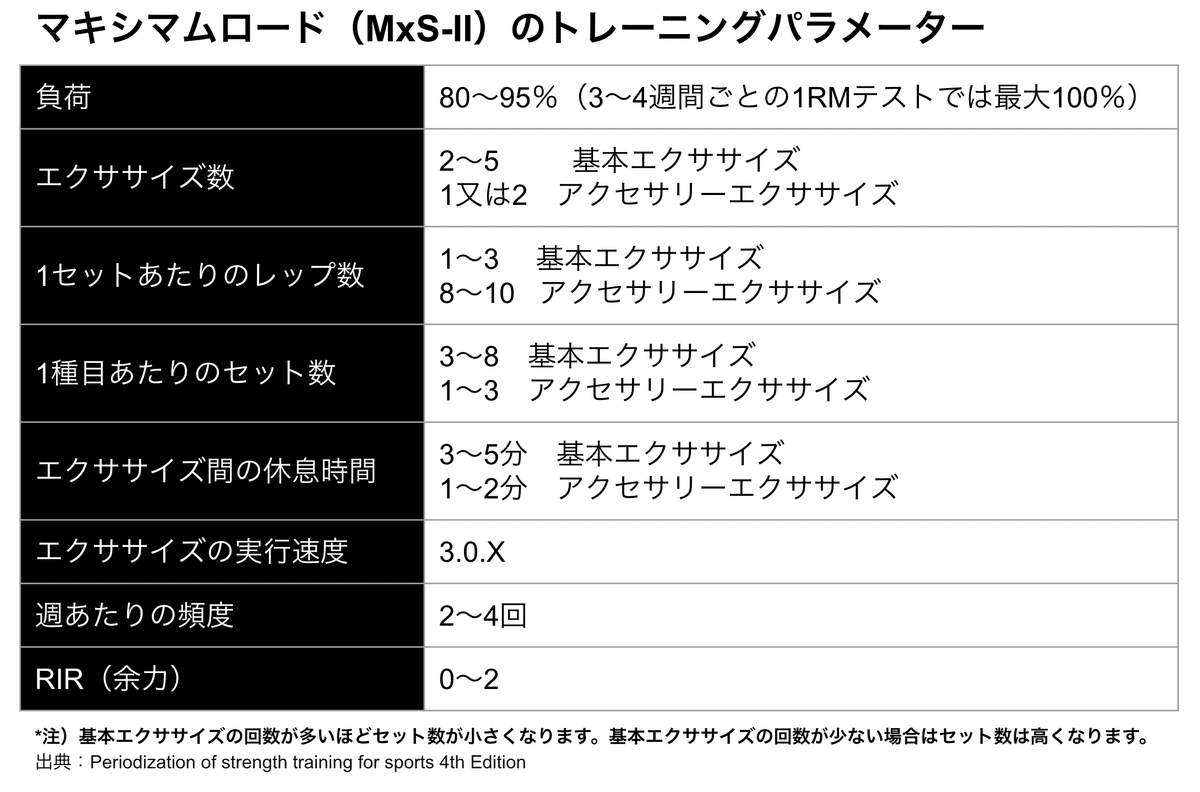

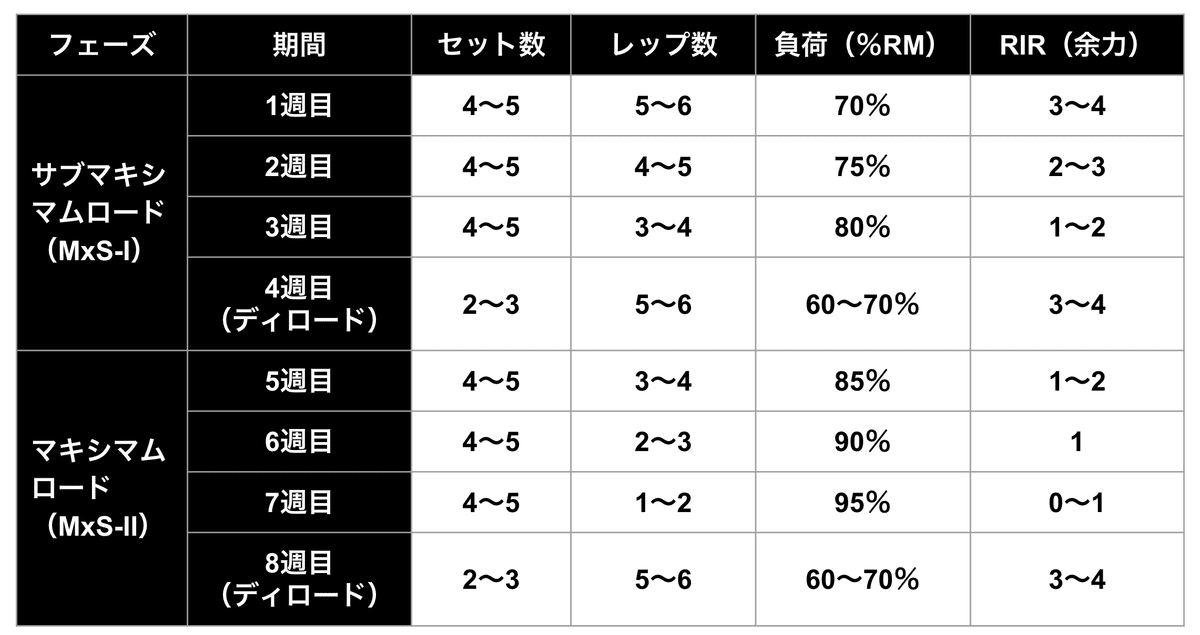

テューダー・ボンパ(Tudor Bompa)の理論に基づくと、最大筋力期(MxS)は一般的に以下の2ステージに分類されることがあります。

目的:筋肥大期と最大筋力期をつなぐ“移行ステージ”として、やや高めの反復回数で神経系と筋力をならしながら、さらに筋力を伸ばしていく。

目的:より高い強度(重量)を扱い、神経系を最大限に刺激して筋力発揮を極限まで高める。

MxS-Iは、筋肥大期の終盤から移行するとスムーズです。筋肥大期(高ボリューム・中強度)で作った筋量を、徐々に高負荷に慣らしていく期間と考えます。

MxS-IIは、競技日程やパワー期に入る直前に設定することで、1RMに近い高強度のトレーニングを集中的に行い、神経系の適応を最大化します。

最大筋力期からパワー期(転換期)への準備トレーニング

最大筋力期(特にMxS-II)では、重量が非常に重くなるため、軸足・軸肩に偏りがあるアスリートや、片側性(ユニラテラル)の動作が多いスポーツ選手にとっては、「両脚(両腕)でのバーベルリフトだけではカバーしきれない」ケースが少なくありません。

そこで、片側トレーニング(スプリットRDL、片側ダンベルプレス、ランドマイン系エクササイズなど)を導入することで、以下のメリットが期待できます。

-

左右差の改善:片脚・片腕種目で個々の筋力とバランスを向上させる。

-

コア・スタビリティ強化:片側負荷により、体幹の安定性を高める。

-

競技特性に近い動き:野球のスローイング、投擲競技、テニスのサーブなど、多くのスポーツ動作は片側性が強いため、より実践的なトレーニングになる。

さらに、最大筋力期の終盤(MxS-II)に、パワー(速度発揮)系エクササイズを少しずつ取り入れておくと、次のパワー期(転換期)への移行がスムーズになります。

例1:デッドリフト → スプリットRDL → ボッシュクリーン

例2:スタンディングショルダープレス → ランドマインプッシュプレス → ランドマインクリーンアンドプレス

このように、高負荷トレーニング(最大筋力)と速度発揮トレーニング(パワー)の要素を組み合わせることで、神経筋系が「大きな負荷を瞬間的に発揮する」準備を早期からスタートでき、パワー期に入ってからの伸びが期待できます。

アクセサリーエクササイズとFunctional Strengthの活用

最大筋力期では、メインリフト(スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなど)に焦点を当てて高負荷・低レップのトレーニングを行いますが、それだけではカバーしきれない要素を補う「アクセサリーエクササイズ」と、パワー期への“ブリッジ”として機能する「Functional Strength(機能的筋力)」を上手に活用することで、総合的なパフォーマンスの向上が期待できます。

アクセサリーエクササイズとは?

目的

-

弱点補強:左右差や特定の筋群・関節の弱点を改善

-

ケガ予防(リハブ/プリハブ):関節の安定性やローテーターカフ、股関節周りなどを補強

-

左右差の改善:片脚・片腕種目でバランスを整える

-

筋量維持/追加刺激:メインリフトでは不足しがちな部位をサポート

特徴

・小筋群や細部へのフォーカス、もしくはユニラテラル種目(片脚・片腕)で弱点を強化

・セッションの後半や別日に組み込み、メインリフトのパフォーマンスを損ねない範囲で行う

・セット数やレップ数は控えめ(2〜3セット、6〜12レップ程度)にして疲労を溜めすぎないよう調整

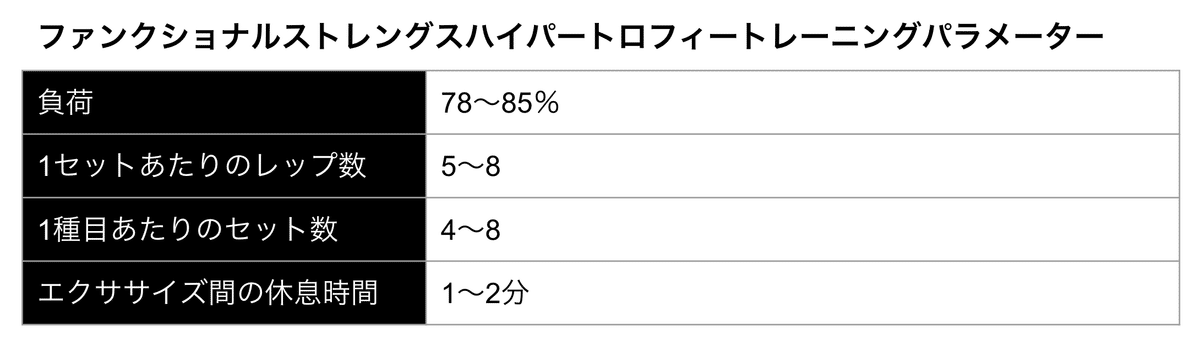

Functional Strength(機能的筋力)とは?

目的

・筋肥大期から最大筋力期(MxS)へ、そしてパワー期へと移行する“橋渡し”的な役割

・5〜8レップ(約78〜85%RM)といった中強度帯を扱い、動作連動性と筋力をバランス良く高める

・ユニラテラル種目やランドマイン系エクササイズを多用し、競技動作に近い負荷のかけ方を学習

特徴

・メインリフトほど高重量ではないが、全身の連動を促すコンパウンド種目が中心

・筋力・筋肥大の両面をカバーし、最大筋力期からパワー期へスムーズに切り替えるための土台づくり

・ランドマインスプリットスクワットやダンベルプレス/ローのユニラテラルバリエーションなどが代表例

どちらを優先すべきか?

-

まずは弱点補強やケガ予防が最優先

・競技動作に支障がある場合や痛みを抱えている場合、左右差が顕著な場合は、アクセサリーエクササイズによる弱点補強を最優先します。

・ここをおろそかにすると高負荷のメインリフトでフォームが崩れ、ケガのリスクが高まるだけでなく、最大筋力の伸びも頭打ちになりがちです。 -

Functional Strengthは“プログラムの中核”にもなり得る

・MxS-IやMxS-IIの最中でも、パワー期への準備として5〜8レップ帯のコンパウンド種目を適度に取り入れることで、動作連動+中強度刺激を保ちつつ神経系の疲労を管理しやすくなります。

例)スクワット(メイン:1〜5RM)→ ブルガリアンスプリットスクワット or ランドマインスクワット(Functional Strength:5〜8RM)→ 片側グルートブリッジ(アクセサリー)という流れ。 -

最適なバランスを見つける

・週に1〜2回はFunctional Strength系の種目をメインの一部として取り入れ、セッション最後や別日にアクセサリーエクササイズを追加する形を用いることが多いです。

・競技スケジュールや疲労度を考慮しながら、大きな問題(ケガや極端な左右差)がある場合はアクセサリーを、問題が少ない場合はFunctional Strengthを中心にする、といった柔軟な運用が望まれます。

このように、最大筋力期ではメインリフトだけでなく、“アクセサリーエクササイズ”と“Functional Strength”を上手に組み合わせることで、神経系・関節・筋群すべてをバランス良く鍛え、次のパワー期やシーズン本番へ万全の状態で臨むことが可能です。弱点補強やケガ予防を最優先しつつ、競技に必要な動作連動性を高める“Functional Strength”を適度に取り入れてみてください。

年齢・経験年数による制約とトレーニングの進め方

-

1年未満~2年程度のジュニア選手

ジュニア選手は、まずAA期(解剖学的適応期)やサブマキシマムロード(MxS-I)でフォーム習得や動作学習を十分に行い、基礎的な筋力を着実に高める段階を踏むことが大切です。特に、まだ筋・腱・靭帯などの組織が十分に発達していないため、いきなりマキシマムロード(MxS-II)を導入すると、怪我やフォーム崩れのリスクが高まります。そのため、超高負荷トレーニングは避け、正しいフォームと動作パターンを優先的に身につけるアプローチが望ましいでしょう。 -

トレーニング歴1年以上~中堅レベル(U19、U21など)

トレーニング歴が1年以上となり、中堅レベル(U19、U21など)に差し掛かったアスリートであれば、MxS-Iをメインにしつつ、必要に応じて短期的にMxS-IIを導入することも選択肢となります。また、サブマキシマムロード(MxS-I)とパワートレーニングを交互に行うなど、神経系への刺激を定期的に変化させる手法も有効です。これにより、筋力を高めながらスピードや爆発力などの要素も同時に伸ばすことが期待できます。 -

高度に訓練されたアスリート(4~5年以上のMxS経験)

既に4~5年以上のMxSトレーニング経験を積んでいる高度なアスリートの場合、従来のMxSトレーニングだけでは伸び悩む可能性が高くなります。このようなケースでは、3週間MxS / 3週間パワーの交互実施や、3週間筋肥大 / 3週間MxSといったローテーション方式で刺激を切り替えると、さらなる適応が期待できます。加えて、エキセントリック負荷(ネガティブ種目など)の比率を高めることで、より強力な神経筋刺激を与え、最大筋力のさらなる上積みを狙うことが可能です。

刺激を変化させる手法(長期的視点)

1. 3週間MxS → 3週間パワーを交互

3週間の最大筋力トレーニング(MxS)を行った後に、次の3週間ではパワートレーニングを集中的に行う方法です。こうしたローテーションを繰り返すことで、爆発的・素早い力発揮という観点から中枢神経系への刺激を強めるだけでなく、最大筋力とパワーの両方を効率的に高められます。特にスプリント、ジャンプ、投擲、格闘技など、パワーが重要となるスポーツのアスリートにとって有効なアプローチです。

2. 3週間筋肥大 → 3週間MxSを交互

3週間の筋肥大期(やや高ボリューム・中強度)を挟んで、次の3週間に高強度・低レップの最大筋力期(MxS)へ移行するローテーション方式です。まず筋肥大期でわずかに筋量を増やし、その後に高負荷で最大筋力を伸ばす狙いがあります。特に投擲種目など、筋サイズの増加がパフォーマンス向上に直結しやすい競技では、追加された筋肉量が最大筋力のさらなる向上をサポートするため、有効な手法となります。

3. エキセントリック要素の強化

ネガティブトレーニングやエキセントリックパワーフェーズを導入して、意図的にエキセントリック局面(筋を伸ばしながらの収縮)に大きな負荷をかける方法です。エキセントリック時には速筋繊維に高い張力を与えることができるため、神経筋刺激がさらに強化されます。特に、従来の最大筋力期(MxS)を何年も実践して伸び悩みを感じている上級者が、新たな筋力の上積みを狙う際に有効なアプローチです。

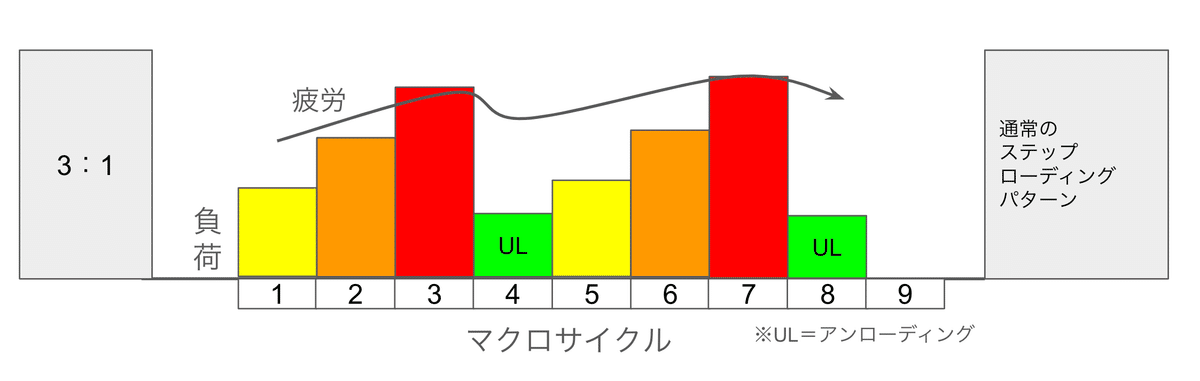

ローディングパターン

最大筋力期では、「3+1」のローディングパターンを採用することが多いです。

・3週間:徐々に負荷を増やす

・1週間:ディロード(回復)期間

このローディングパターンを繰り返すことで、過剰な疲労を回避しつつ、筋力の向上を継続的に促進することができます。

ディロードの重要性

最大筋力トレーニング(MxS)では、神経系に大きなストレスがかかるため、定期的にディロード(回復期間)を設けることが重要です。ディロードを適切に設定することで、オーバートレーニングを防ぐだけでなく、次のトレーニングフェーズに向けたパフォーマンスのリセットとコンディション調整がスムーズに行えます。

ディロード時のガイドライン

・負荷: 通常の10~20%程度減

・セット数: 通常の30~50%程度減

・レップ数: 大きく変更せず(同じレップ範囲で実施)

このように、あえてトレーニング負荷とセット数を大幅に落とし、神経系と筋肉を休ませながらも軽く刺激を入れる形をとるのが一般的です。

ディロード中に1RMテストを行う意義

ディロード期間は、1RM測定のタイミングとしても最適とされています。通常のトレーニング期は疲労が蓄積しているため、実際の最大挙上重量を正確に把握しづらいケースが多くあります。しかし、ディロード中やディロード直後は疲労が軽減され、よりクリアな状態でベストに近いパフォーマンスを発揮しやすくなるため、1RMテストを実施するには好都合です。

・疲労が抜けた状態で正確な最大挙上重量を測定できる

・新たな1RMを基に、次サイクルの負荷設定(%1RM)を再計画できる

・トレーニング効果の進捗度を客観的に評価する指標となる

なお、選手のコンディションによっては、ディロード最終日ではなく、ディロード明けの1~2日目にテストを行うのも一つの方法です。いずれにせよ、疲労回復が進んだ状態で測定することで、より正確な1RMを得ることができます。

トレーニングの具体例

8週間の最大筋力トレーニングプログラム

多くの文献やコーチング理論で支持されているのが、「3週間ローディング+1週間ディロード」を1サイクルとする「3+1」のパターンです。

3+1でのポイント

-

3週間で負荷・強度を徐々に高め、4週目にディロード

・通常の「3+1」パターンでは、各3週ごとに漸進負荷をかけるため、疲労のコントロールがしやすい。

・4週目のディロードは神経系・筋骨格系をリフレッシュする時期。 -

MxS-IとMxS-IIを同じ3+1パターンで行う

•前半3週がサブマキシマムロード(MxS-I)、ディロードを挟んで後半3週がマキシマムロード(MxS-II)という構成も取りやすい。

•合計すると8週間+ディロード2回(Week 4・Week 8)という形で、シーズン前のオフ期や準備期に組み込みやすい。

競技スケジュールの都合による変則パターン

標準的には、上記のような「3+1」が標準的な流れであり、疲労管理や段階的な負荷アップに最適とされています。しかし、競技によっては以下のような事情から変則的なパターンを取る場合があります。

-

オフシーズンが極端に短い

・リーグ戦サイクルがタイトで、3週+1週というロングスパンが確保できない場合。

・この場合、2週間サブマキシマム→3週間マキシマムロード→1週間ディロードなど、短縮形を組むことも。 -

トレーニング歴の長いアスリートが既に中強度に慣れている

・筋肥大期の終盤で80%近い負荷を扱っている上級者であれば、サブマキシマムロードを2週間程度でまとめて、すぐにマキシマムロードへ移行してもリスクが低い場合がある。 -

競技シーズン中に小ブロックを回したい

・シーズン中の微調整として、1〜2週だけサブマキシマムロードを挟み、短期で高負荷へ移行する“ブロックピリオダイゼーション”を行うことも。

いずれにせよ、アスリートのレベルや競技特性を優先しながら柔軟に調整し、「3+1」にこだわりすぎずに最適なプログラムを組むのが重要です。

トレーニングパラメーターのセット数の幅「3〜8セット」について

-

種目数や目的によって適切なセット数が変わる

・メインリフトの数が少ない場合:スクワット、ベンチプレス、デッドリフトなどの大きなコンパウンド種目だけで構成するなら、1種目あたりのセット数を多く(6〜8セット程度)設定し、じっくり追い込む形も可能。

・種目数が多い場合: 上半身・下半身を複数のメイン種目で網羅するなら、1種目あたり4〜5セット、あるいは3〜4セットに抑えて全体の疲労度を管理する必要がある。 -

アスリートのトレーニング歴・疲労回復力

・初心者〜中級者: 神経系への負荷やフォームの安定を考慮し、1種目あたり3〜5セットでも十分に効果が得られる。過剰なセット数はオーバートレーニングのリスクを高める。

・上級者・エリートアスリート: すでに高いワークキャパシティ(作業能力)やリカバリー能力を持つため、同じ種目でも6〜8セットをこなしてさらなる刺激を狙うケースもある。 -

セッション時間や週当たりのトレーニング頻度

・週2回のメインリフトに絞るなら、1回あたりのセット数を増やしてボリュームを確保。

・週3〜4回メインリフトを扱うなら、1セッションでのセット数は控えめにし、頻度を活かして漸進的に負荷を積み上げる。

基本は「4〜5セット」で統一

特に、中級者レベルまでのアスリートや時間管理が重要な現場では、次の理由から4〜5セットが扱いやすい目安となります。

-

フォームの質を維持しやすい

・高強度(85%以上)や低レップ(1〜5回)を繰り返すと、セット数が増えるほど集中力が途切れやすい。4〜5セットなら最後までフォームを安定させやすい。 -

疲労度と時間管理のバランス

・1セッションにスクワット・ベンチプレス・デッドリフトなどのビッグリフトを複数入れる場合、各種目を6〜8セットやると時間も疲労も膨大になる。4〜5セットに収めれば、他の種目や補助エクササイズを組み込む余裕が生まれる。 -

初心者〜中級者に最適

・まだ最大筋力期(MxS)に慣れていない選手は、4〜5セットでも十分に神経系へ強い刺激を与えられ、オーバートレーニングを防ぎやすい。

例:8週間プログラムの場合

・メインリフト(スクワット、ベンチプレス、デッドリフトなど): 4〜5セット×週2〜3回

・補助種目:2〜3セットに抑え、疲労度管理をしながら弱点補強

3セット or 6〜8セットになるケース

-

3セットが有効なケース

・初心者の導入期:フォーム習得や可動域の確保が優先で、神経疲労を抑えたい場合。

・メインリフト以外の補助種目(アクセサリー):弱点補強やケガ予防が目的の場合は、2〜3セットでも十分刺激を得られる。 -

6〜8セットが有効なケース

・上級者がビッグリフトを特化して伸ばしたい:シーズンオフなどでセット数を増やし、1種目に時間をかけられる。

・トレーニング頻度が低い(週1回しか扱わない): その代わり1回あたりのボリュームを増やす必要があるため、メインリフトを6〜8セットで深く追い込む。

RIR(Reps In Reserve)の活用方法

筋肥大期のブログにて説明してあるのでこちらをご覧ください。

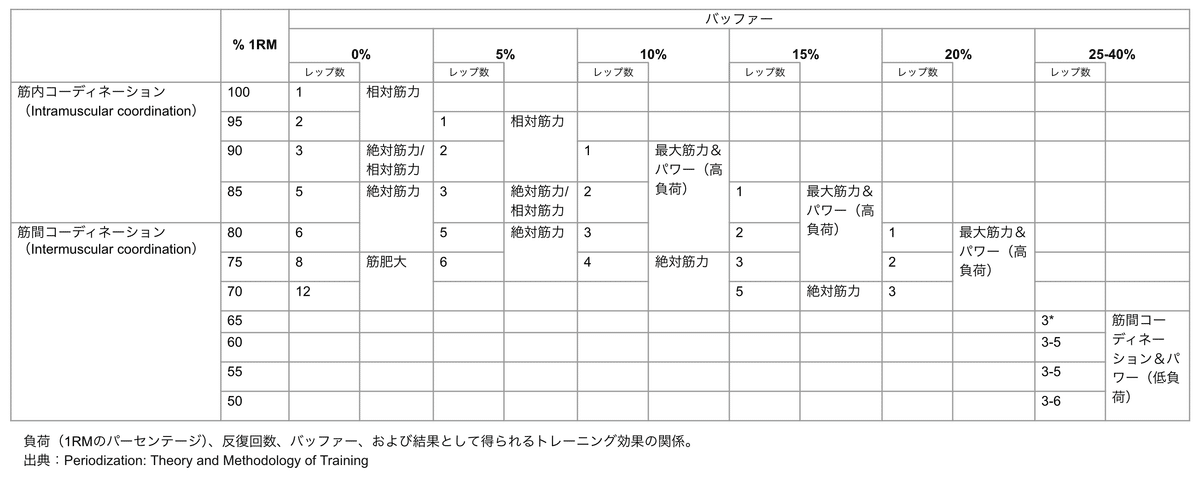

負荷×レップ数×バッファーと得られるトレーニング効果の関係表

表の概要

・この表は、テューダー・ボンパ氏の著書『Periodization: Theory and Methodology of Training』をもとに作成されたものです。

・縦軸に「%1RM(1回最大挙上重量に対する負荷の割合)」、横軸に「バッファー(RIR)」「レップ数」が示され、それぞれの組み合わせがどのようなトレーニング効果をもたらすかを整理しています。

見方のポイント

-

%1RM(左列)

・70%・75%・80%・85%・90%・95%…などのように、1RMの何%でトレーニングするかを表しています。一般的に、負荷が高いほど(%が大きいほど)レップ数は少なくなり、神経系への刺激が増えます。 -

バッファー(余力)・レップ数(上段横列)

・バッファーが「0%」=RIR 0の状態(限界まで追い込む)、5〜10%=RIR1〜2程度、15〜20%=RIRがさらに増える、といった目安になっています。

・たとえば85%1RM×5レップが「0%バッファ」であれば、85%×3レップならRIRを1〜2程度残す設定になる(5→3レップ分の差)。 -

筋内コーディネーション/筋間コーディネーション

・筋内コーディネーション(Intramuscular coordination):同じ筋肉内での運動単位や繊維の連携を最適化し、大きな力を発揮する能力。一般的に85%以上の高強度帯で顕著に鍛えられます。

・筋間コーディネーション(Intermuscular coordination):複数の筋肉を同時に使いこなし、スムーズに力を伝達する能力。比較的中強度~低強度域(70〜80%前後)でも向上が期待されます。 -

得られるトレーニング効果(マス内の記載)

・「相対筋力」「絶対筋力」「筋肥大」「最大筋力&パワー」などのキーワードがあり、負荷帯とレップ数の組み合わせによって主な効果が変わるという目安を示しています。

・たとえば90%1RM×3レップは「絶対筋力/相対筋力」に焦点が当たるとされ、70%1RM×12レップは「筋肥大」が狙いやすい領域です。

活用方法の例

-

RIRを残す場合のレップ数調整

・たとえば“85%1RMは通常5レップが限界”とあるが、RIRを1〜2残すなら3〜4レップに抑える、といった具体的目安として利用。 -

トレーニング効果のターゲット設定

・「今週は絶対筋力にフォーカスする」「このフェーズは筋肥大を重視」など、目的に応じて負荷やレップ数を検討する際に、この表の組み合わせがガイドになる。 -

高強度帯や低強度帯の使い分け

・筋内コーディネーションを高めたいときは85%以上の高負荷&低レップでセットを組み、筋間コーディネーションや筋肥大を狙うときは70〜80%前後の中負荷&中〜高レップを目安にする…というようなプログラム計画に役立ちます。

まとめ

この表は、「%1RM × バッファー(RIR) × レップ数」の組み合わせが、どのような生理学的・パフォーマンス上の効果をもたらすかを一目で理解できる便利なツールです。トレーニング計画を立てる際には、目的と選手の状況に合わせて適宜参照してみてください。

コメント