あなたのAT(無酸素性作業閾値)知ってますか?

✅ 結論:AT(無酸素性作業閾値)を知ることで、“効率よく”持久力を高められる!

「どのくらいの強度でトレーニングすれば、最大限の効果を得られるのか?」

これは、すべてのランナーや持久系アスリートに共通する悩みです。

その答えのカギとなるのが AT(Anaerobic Threshold)=無酸素性作業閾値。

これは「乳酸が急激に蓄積し始めるライン(=限界の一歩手前の心拍数)」を意味し、

この数値を把握すれば、今の自分に最適なトレーニング強度が分かるようになります。

この記事では以下のポイントをわかりやすく解説します。

・無酸素性作業閾値(AT)とは何か?

・ATの具体的な求め方

・ATを高めるためのトレーニング方法

✅ 体力向上を目指す方におすすめの記事

無酸素性作業閾値(AT)とあわせて知っておくと、より深く理解が深まる「持久力・体力評価」に関する記事をご紹介します

✅ テストの内容

ランニング・バイク・スイムなどの運動を20〜30分間行い、

一定の時間または距離ごとに徐々に運動強度(スピードや傾斜など)を上げていきます。

その間に心拍数をこまめに記録し、終了後に「心拍数と運動強度(スピードなど)」の関係をグラフにプロットします。

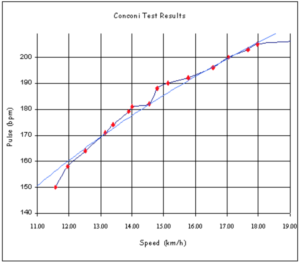

✅ グラフの見方とATの判定

以下のように、グラフのカーブが一度「平坦」になるポイントが現れます。

•最初は心拍数が徐々に上がっていき、

•途中で「一時的に上昇が緩やか」になる部分(=乳酸がたまり始めるポイント)

•そのあと再び急上昇する

この「平坦になる地点」が、あなたのAT(無酸素性作業閾値)の目安とされます。

🟢 たとえば、ランナーの例では以下のようになります:▶︎ AT(心拍数)= 約182 bpm

📊 テストの実施に必要な機材と費用

このテストは一人でも実施可能ですが、心拍数を正確に記録できる心拍計が必須です。

| 項目 | 詳細と費用目安 | 補足情報 |

| 心拍計(チェストベルト型) | 費用は約3千円〜 | 心臓に近い位置で測定するため、一般的に最も精度が高いとされます。運動中に心拍数をリアルタイムで確認・記録できます。 |

| 光学式心拍計(スマートウォッチ) | Apple Watch、Garminなど | Apple Watchなどの高性能スマートウォッチも、運動中の心拍数測定において高い精度を持つことが知られています。 |

このテストはあくまで目安ではありますが、比較的再現性があり、パフォーマンスの変化を追いやすい方法です。

テスト方法:ATの簡易的な測定手法

✅ もっとも正確な方法は「血中乳酸濃度」を測るラボテスト

理想は、ラボ環境で心拍数と血中乳酸濃度をモニタリングしながら段階的運動負荷をかける方法ですが、これは費用がかかり、定期的な採血も必要になります。

✅ 日常でできる3つの方法(目安として活用)

① 10kmランテスト

・10kmのレースやシミュレーション走で、自分の「限界に近いペース」で走る

・その間の心拍数やラップタイムを記録

・後半で急激な心拍低下・呼吸の乱れ・ペースダウン・脚の焼けるような感覚が出たら、そこがAT超えのサインかもしれません

② Conconi(コンコーニ)テスト

・段階的にスピードを上げて走行(またはバイク、スイム)し、各段階で心拍を記録

・グラフ化したときに、「心拍数の上昇カーブが一度緩やかになった地点=AT」と判定します

③HRmax(最大心拍数)からATを推定する方法

AT(無酸素性作業閾値)は、最大心拍数(HRmax)の約75〜85%の範囲にあるとされています。これをもとに、おおよそのAT(無酸素性作業閾値)を簡易的に計算する方法があります。

✅ 計算式(カルボーネン法を応用)

以下の式を使って、推定されるATの心拍数(bpm)を求めます:

AT ≡ ((HRmax – HRrest) x 0.75) + HRrest) 〜 ((HRmax – HRrest) x 0.85) + HRrest)

•HRmax:最大心拍数(一般には「220 − 年齢」で推定される)

•HRrest:安静時心拍数(起床後すぐの脈拍など)

- 必須機材:トレーニング中にゾーンを守るため、心拍数を正確に記録できるモニター(心拍計)は不可欠です。

この方法はあくまで目安であり、実験室での乳酸測定や厳密な運動負荷テストと比べると精度は低くなります。個人差が非常に大きいため、一つの指標として扱ってください。

✅ 無酸素性作業閾値(AT)を高めるためのトレーニング方法

AT(無酸素性作業閾値)を把握したら、それを向上させるためのトレーニングが重要になります。

▶ トレーニング方法のステップ

まずは、以下のようなインターバルトレーニングから始めます。

- 6〜10分間のランニングを1〜2本からスタート

- 慣れてきたら、10分間×最大6本まで増やす

- トータルでは、持続20分程度のランニングを目指す

このときの目標心拍数は、把握したAT心拍数より5%ほど低いレベルを目安にしましょう。

心拍計を活用しながら、“自分に合ったギリギリのライン”を見つけることが、継続的な成長につながるぞ!

▶ 頻度とタイミング

•レースシーズン前:週1〜2回

•持久力強化期:週1回以下

これらの高強度ランの前後には、必ずウォーミングアップとクールダウン(リカバリーラン)を取り入れてください。

また、心拍や走行時間を記録・分析することも重要です。

ATの変化を確認するためには、6〜8週間に一度、定期的に再テストを行うことが推奨されます。

🧪 研究報告による裏付け

Davisら(1979)の研究によると、45分間の持久系トレーニングを9週間継続したところ、ATが平均44%向上したという結果が得られました。

対象は「中年の運動不足男性」でしたが、適切な有酸素トレーニングによってATは確実に高められることが示されています。

1.CONCONI, F. et al. (1982) Determination of the anaerobic threshold by a non-invasive field test in runners. Journal of Applied Physiology, 52, p. 869-873

2.JONES, A. and DOUST, J. (1995) Lack of reliability in Conconi’s heart rate deflection point. International Journal of Sports Medicine, 16, p. 541-544

3.DAVIS, J.A. et al. (1979) Anaerobic threshold alterations caused by endurance training in middle-aged men. Journal of Applied Physiology, 46(6), pp.1039-1046.

関連文献

以下の参考資料は、このトピックに関する追加情報を提供しています。

・DAVIS, J. A. et al. (1979) Anaerobic threshold alterations caused by endurance training in middle-aged men. Journal of applied physiology: respiratory, environmental and exercise physiology, 46 (6), p. 1039-1046

・YEH, M. P. et al. (1983) Anaerobic threshold’ – Problems of determination and validation. Journal of applied physiology: respiratory, environmental and exercise physiology, 55, p. 1178-1186

参照ページ

MACKENZIE, B. (1997) Anaerobic Threshold Testing [WWW] Available from: https://www.brianmac.co.uk/hrm3.htm [Accessed 21/4/2020]

コメント

上記の強度は一般に使われる方法ですが、個人にあてはめるには極めて怪しいと思います。

自分は68歳、HRmaxは計算上152hr ですが、ギリギリ頑張って測ると183hr 、HRminは普通の健康診断やジムではアップ後に深呼吸3回で測りますが、それだと自分は75hr、起床すぐは60hr、就寝中は40hr 。それぞれの値がぜんぜん違って。どれを使ったらいいんでしょう。

DFA1α法で自分のLT1が190Wと出たので、こないだ180W負荷を一時間やってみました。HRは3分で138hr、10分で150hr、30分で155hr、60分で160hr になりました。。どれのHRと経過時間を目安にしたらいいのかわかりません。(うちのジムでは135hr以上は叱られます。確かに3分で160hrに上げるとつらいですが、1時間かけて上げるとどうということもないです。)

なお、10分以降は非常につらく、あと3分だけ頑張る式で何とか60分走り切りました。しかし、走っている最中でも普通にしゃべれ何とか歌えましたし、筋疲労も全身疲労もぜんぜんなし。あと60分でも走れそうな状態。LT1と言うとこんなもんでしょうか。以前、別のジムの指導でバイク500m全力+レスト40秒X5本のインタバルをやっていたのですが、こちらは疲労困憊になって10分は起き上がれず全然違います。(なお500m34秒ですから、女子なら日本記録!冗談)

gkrsnama様

この度は、当ブログ記事へ具体的なご質問と詳細なデータをご提供いただき、誠にありがとうございます。

「180W負荷時の心拍数の目安」という点に焦点を当て、より明確にお伝えします。

1.トレーニングに採用すべき「心拍数の基準値」について

「一般に使われる方法が個人にあてはめるには極めて怪しい」というご指摘は、まさにその通りです。

あなたの高いフィットネスレベルに基づき、トレーニング強度の設定には以下の実測値を基準とすべきです。

【最大心拍数(HRmax)】

計算上の152hrは不正確です。ギリギリ頑張って測った実測値の183hr を採用してください。この値があなたの最大能力を示します。

【安静時心拍数(HRrest)】

起床後すぐの60hr を採用してください。

トレーニングの計算を行う上で、心身が最もリラックスした状態の値が最も適切です。(就寝中やアップ後の値は基準として使いません。)

【補足】 この実測値(HRmax183hr, HRrest60hr)を基に計算すると、あなたのAT(無酸素性作業閾値)の推定ゾーンは152〜165bpmとなります。

2.180W負荷トレーニングの解釈と心拍数の目安

LT1が190Wと特定されている状況で、180Wを60分間継続したトレーニングは、有酸素能力を向上させるための最適な強度だったと言えます。

結論から申し上げますと、このトレーニングの「目安」として最も重視すべき心拍数は、運動後半の 155hr〜160hr です。

運動開始直後(3分:138hr)は体がまだ温まっておらず、本当の負荷を反映していません。

運動後半の心拍数(160hr)こそが、体温上昇や疲労が加わった状態での「180Wという負荷の真の生理学的コスト」を示しています。

目標ゾーンとの関係: あなたのAT推定ゾーン(152〜165 bpm)から見ても、160hrという心拍数はゾーン内にあり、LT1付近の能力を効率よく鍛える上で理想的です。

3. 「キツさ」と「疲労」のギャップについて

「非常につらかったが、会話・歌ができて筋疲労も全身疲労もなかった」という体験は、LT1トレーニングの理想的な反応です。

LT1(有酸素性作業閾値)の強度では、乳酸の生成と除去がバランスしているため、全身の破綻(疲労困憊)は起きません。会話ができる状態(トークテスト)であったことから、有酸素運動の範疇であったと確認できます。

以前行っていた500m全力インターバルは、無酸素性能力(VO2max)を高めるためのトレーニングであり、目的が異なるため、疲労困憊になるのが当然の結果です。

4. 今後のトレーニングへのご参考

*ジムの指導(135 hr)について:

あなたの実測値(HRmax 183hr)から見て、135 hrは非常に低い強度です。持久力を効率的に向上させるための閾値トレーニングは、あなたのLT1に基づいた150bpm以上で実施する必要があります。

*最適な強度:

DFA1α法で特定された190Wをベンチマークとし、今回試された180W~200Wのゾーンで、心拍数155~165bpmを目標にトレーニングを続けるのが理想的です。

今後のトレーニングの参考にしてみてください。

今後ともよろしくお願いいたします。