解剖学的適応期(Anatomical Adaptation Phase, AA)とは?

ウエイトトレーニングや筋力トレーニングを始めるときに、「いきなり高重量を扱っても大丈夫なのか?」と心配になる方も多いはずです。特に高校生アスリートや初心者にとっては、まず体をトレーニングに慣らすための準備期間=解剖学的適応期(AA期)を設けることが、安全で効果的なスタートになります。

この解剖学的適応期では、筋肉だけでなく腱・靭帯・関節などの支持組織や、心肺機能、神経筋の協調性を徐々に鍛え、将来の筋肥大期や最大筋力期に向けた土台を築きます。

本記事では、

•解剖学的適応期の目的とは?

•サーキットトレーニングが効果的な理由

•初心者と経験者のトレーニングプランの違い

•具体的なエクササイズ一覧とパラメーター

といった内容を、トレーナー・指導者・アスリート本人に向けてわかりやすく解説します。

📹 とりあえず動いてみたい方へ:自重サーキット動画を2本ご用意しています!

「読むよりまずはやってみたい」

「何をどんな順番でやればいいかわからない」

そんな新入生や指導者の方のために、解剖学的適応期に最適な“自重トレーニング”の動画を2本ご紹介します。

以下の2本を交互に行うことで動作のバリエーションが広がり、より効果的な準備期トレーニングになります。

このメニューは、解剖学的適応期の基本方針(全身の準備・神経筋協調の向上・支持組織の強化)に沿った内容になっています。

本記事の内容と合わせて実践すると、より理解と効果が深まります。

✅ 解剖学的適応期の先にある「本格的な筋力強化フェーズ」へ

解剖学的適応期でフォームや動作を習得し、関節や腱・靭帯といった組織をトレーニングに慣らすことで、次のステップである筋肥大期(Hypertrophy Phase)や最大筋力期(Maximum Strength Phase)への準備が整います。

これらのフェーズでは、より高い負荷や強度を扱うことになりますが、AA期をしっかり積み上げた選手は、ケガのリスクを抑えつつ、効率よく筋力や筋量を伸ばすことができます。

逆に言えば、この土台作りを飛ばしてしまうと、正しい動作パターンが身につかず、関節や筋に過剰なストレスがかかる可能性があります。

このページでは、まず安全にスタートするための「AA期」について詳しく解説し、その後に続く筋肥大期・最大筋力期へのスムーズな移行を視野に入れたトレーニング設計の基礎をお伝えしていきます。

解剖学的適応期の主な3つの目的

1. 腱・靭帯・関節の強化

•高負荷の筋力トレーニングを行う前に、まずは関節まわりの支持組織を丈夫にし、ケガを防ぐ基盤を整える。

2. 心肺機能の向上

•高負荷トレーニングに耐えうるだけの持久力や回復力を身につける。

•エクササイズ間やサーキット形式で心拍数を上げ、心肺持久力を強化。

3. 神経筋協調性の向上

•筋肉と神経の連携をスムーズにして、動作の正確性や効率を高める。

•正しいフォーム・動作パターンの習得を最優先とし、将来的な高強度期(筋肥大期や最大筋力期)への布石とする。

解剖学的適応期のトレーニングパラメーター

1. 1セットあたり30〜70秒

「1セット当たりの時間」を意識することで、中等度の負荷や比較的多めのレップ数を設定しやすくなります。

•例:1回約2〜3秒かかる動作を15〜20レップ行うと、計30〜60秒前後になる。

2. アゴニスト筋とアンタゴニスト筋をバランス良く鍛える

•押す筋(プッシュ)と引く筋(プル)、または伸展筋群と屈曲筋群が左右対称になるようにメニューを組む。

•これにより、フォーム崩れや慢性的なケガを防ぐ。

3. ユニラテラル(片脚・片腕)エクササイズの積極活用

•片脚スクワットや片腕プレスなどのユニラテラル種目を取り入れることで、左右差の改善や体幹(コア)の安定性向上が期待できる。

• 両脚・両腕で行う種目よりも使用重量が軽くなる傾向にあるため、フォームの習得や関節可動域の確保・改善にも適している。

サーキットトレーニングの有効性

解剖学的適応期ではサーキットトレーニングが非常に効果的です。

•多くの筋群を動員できるコンパウンドエクササイズを組み合わせる

•エクササイズ間の休憩を短め(30〜90秒)に設定することで、筋持久力と心肺機能を同時に刺激できる

•バーピーやジャンピング系種目を取り入れることで、有酸素的要素もカバー

•また、ユニラテラル種目を加えることで、左右差の改善やコアの安定性向上も図れる

コンカレントトレーニングの干渉作用

「筋力と持久性を同時に鍛えると相互に発達を阻害する」という説がありますが、これはアスリートのトレーニング歴にも左右されます。

•経験が浅いアスリートほど干渉作用は小さく、サーキットで筋力と持久力を併せて伸ばしやすい。

•エリートアスリートになるほど干渉作用が高まり得るため、期間やメニューの細分化が必要。

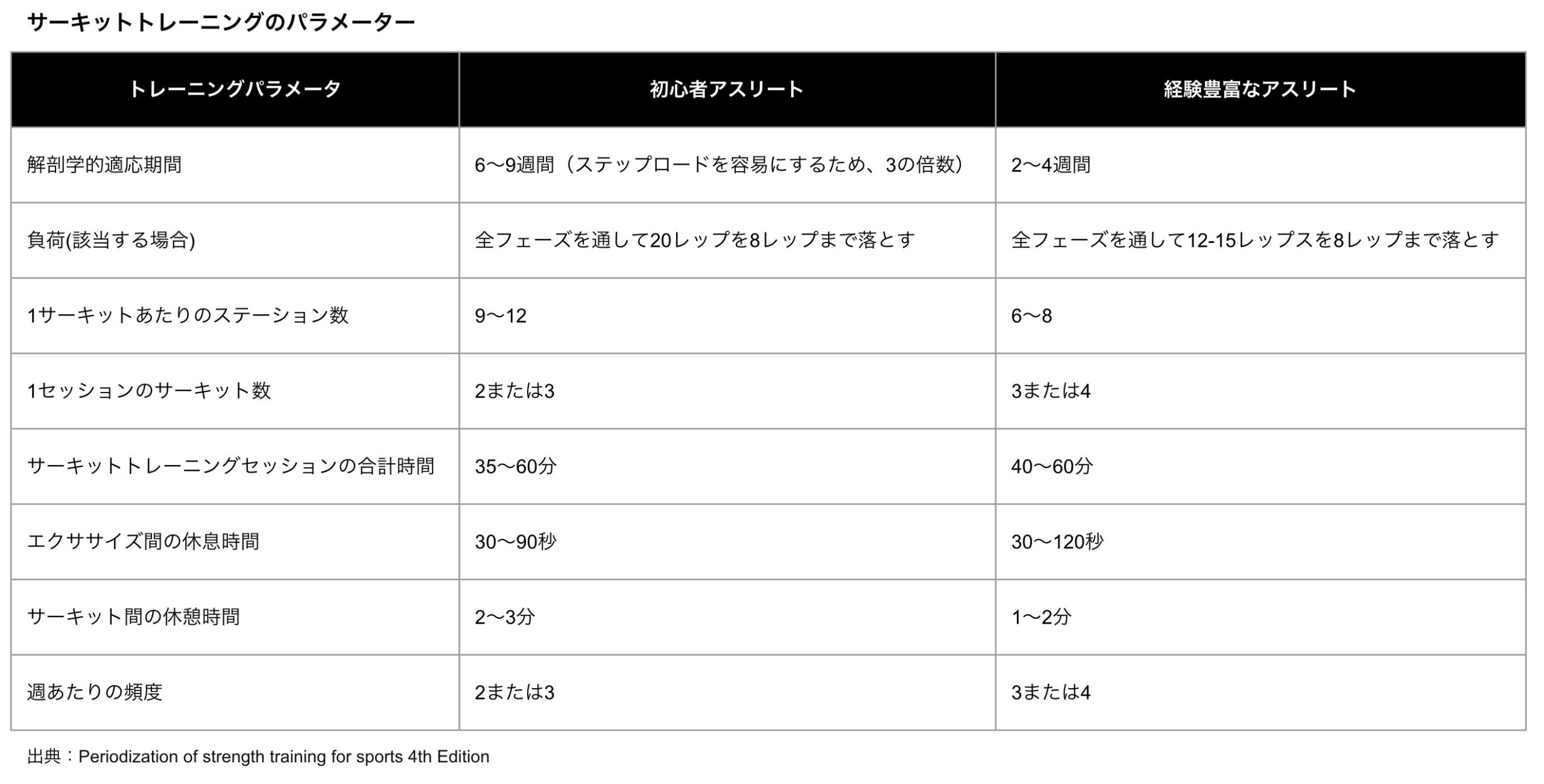

トレーニングパラメーター

🧠 解剖学的適応期間の目安

•初心者:6〜10週間

•経験者:2〜4週間

🏋️♂️ 負荷設定

•初心者:20レップから8レップに向けて段階的にレップ数を減らすと同時に、扱う負荷や難易度を徐々に高めていく(例:自重 → 軽負荷、またはフォームの安定→不安定へ)

• 経験者:12〜15レップから8レップへ向けて、負荷の質(重量や動作難度)を上げながらレップ数を絞っていくことで、強度を漸進的に高める

🎯 バッファー(セットの追い込み度)

•初心者:疲労困憊より1〜2レップ(RIR1〜2)少なく(=slight discomfort)

• 経験者:疲労困憊または1レップ(RIR1)少なめ(=discomfort)

つまり、サーキットトレーニングでは、選手の経験レベルに応じて「どの程度までセットを追い込むか(=追い込み度)」が異なります。

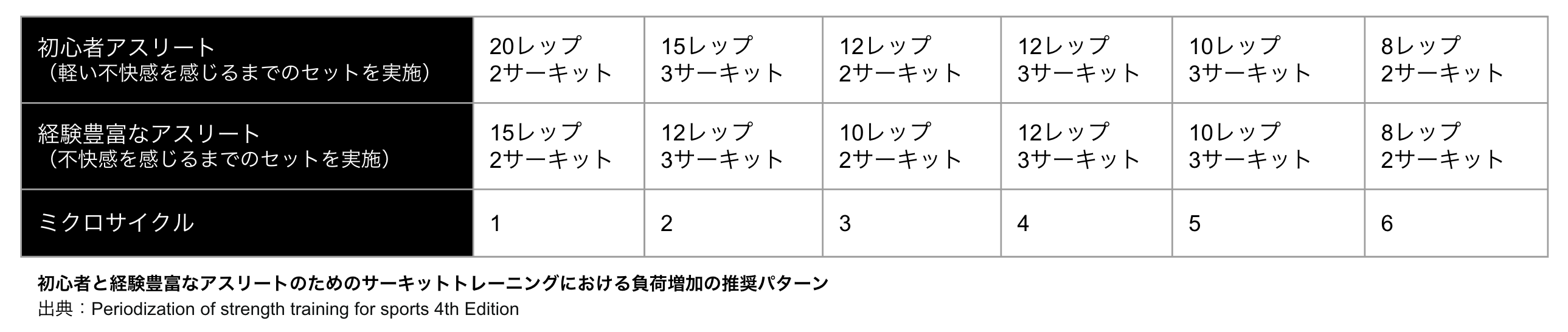

✅ 初心者(Novice athlete)

• バッファーありで、「わずかな不快感(slight discomfort)」を感じる程度まで実施

• 「まだ少し余裕があるけど、楽ではない」という感覚

•フォーム崩れや関節負担を避け、動作の習得と基礎体力づくりを重視

•例:20回 → 15回 → 12回 → 10回 → 8回 と、週ごとにレップ数を減らしながら強度を漸進

✅ 経験者(Experienced athlete)

•疲労困憊または限界直前(discomfort)まで追い込む

• 「あと1回ギリギリできるかどうか」というレベルで、筋持久力・心肺機能の向上を狙う

•例:15回 → 12回 → 10回 → 8回 と、負荷とフォーム維持の両方を意識

🔁 サーキット構成パラメーター

• 1サーキットあたりのステーション数

- 初心者:10〜15種目

- 経験者:6〜9種目

• 1セッションあたりのサーキット数

- 初心者:2〜3回

- 経験者:3〜4回

• セッションの合計時間

- 初心者:35〜60分

- 経験者:40〜60分

•エクササイズ間の休憩:30〜90秒

• サーキット間の休憩:1〜2分

•週あたりの頻度:2〜3回(初心者)/3〜4回(経験者)

ミクロサイクルごとの負荷増加パターン

【初心者アスリート】

•ステーション数を多めに設定し、全身をまんべんなく刺激する構成が望ましい

•レップ数やサーキット数を調整しながら徐々に負荷を高める

【経験者アスリート】

• プライマリーエクササイズを中心に構成し、必要に応じて補助種目(アクセサリー)を追加

•少ない種目数でも、高い集中度と強度で行うのがポイント

解剖学的適応期のトレーニング例

1. 全身を対象とした基本エクササイズ

• 初心者・若年アスリート:

•自重、もしくはダンベルやメディシンボールなど軽負荷でスタート

•スクワット系、プッシュ系、プル系、コア系をバランス良く配置

•筋群を連動させることを意識し、フォーム修正を最優先

• 経験豊富なアスリート:

•バーベルやストレングスマシンを活用し、負荷を徐々に引き上げる

•種目を厳選したミディアムサーキット(6〜9ステーション)を採用し、主要筋群を効率的に強化

2. プライマリーエクササイズ(例)

以下に、整理された形で「解剖学的適応期に使うエクササイズ」をカテゴリごとに一覧化しました。

🔵プライマリーエクササイズ(自重)

【下半身(スクワット・ジャンプ系)】

•ピストルスクワット

•ローリングピストルスクワット

•ジャンプスクワット

•スプリットジャンプ

•片足ジャンプ

•ニーリングジャンプ

【下半身バリエーション】

•ラテラルランジ

•カーシーランジ

•ステップアップ

【股関節主導(ヒップドミナント)】

•シングルレッググルートブリッジ

•ノルディックハムストリング

•エアプレイン

【上半身プッシュ】

•プッシュアップ

•ローリングプッシュアップ

•リーチプッシュアップ

•つま先タッチプッシュアップ

•ダイバンプッシュアップ(Dive Bomber Push-up)

•パイクプッシュアップ

【上半身プル】

•インバーテッドロー

•パートナーインバーテッドロー

•チンアップ/プルアップ

【体幹・スタビリティ系】

•ベアポーズ(肩タッチ)

•ベアクロール

•インチワーム

•プランクウォークアウト(ウォークダウン)

•ウォールウォーク/パートナーウォールウォーク

•サイドプランクツイスト

•ゆりかご

•ハードロール

🔵プライマリーエクササイズ(低負荷)

【下半身(スクワット系)】

•ゴブレットスクワット

•フロントスクワット

•バックスクワット

•スーツケーススクワット(片手ダンベル)

【上半身プッシュ】

•ウエイティッドハンドリリースプッシュアップ

•フロアープレス

•ベンチプレス

•ダンベルプレス

【下半身(ランジ系)】

•バックワードランジ

•フォワードランジ

•ダイアゴナルランジ

•ラテラルランジ

•カーシーランジ

•ステップアップ

【上半身プル】

•ベアーロー

•ベントオーバーロー

•ワンハンドローイング

🟡アクセサリーエクササイズ

【ヒップドミナント】

•シングルレッグRDL

【体幹】

•クランチ

•ゆりかご

•バードドッグ

•デッドバグ

•ファーマーズキャリー

【ふくらはぎ強化】

•シングルレッグカーフレイズ

•ドンキーカーフレイズ

【アジリティ・移動】

•バーピー

•インチワーム

•ウォールウォーク

•ラダードリル

•ショートシャトルラン

【肩甲帯・背面強化】

•スキャププッシュアップ

•スキャププルアップ

•フェイスプル

【ローテーション種目】

•ケーブルローテーション

•チョップ系(ハーフニーリングやスタンディング可)

🟡アクセサリーエクササイズ(メディシンボール)

【リリース系スロー】

•フォワードスロー

•オーバーヘッドスロー

•サイドローテーションスロー

•スネーク

•ショットプット

•チェストパス

【スラム系】

•スラム

•ツイストスラム

配置のコツ

•同じ筋群が続かないように交互に配置(プッシュ → レッグ → プル → コア → …)

•初心者はステーションを多めに設定し、軽負荷・多レップで動作パターンを獲得

•経験者はプライマリー種目を中心にステーション数を絞り、強度を高める

まとめ

解剖学的適応期(AA期)は、その後の高強度トレーニングに耐えうる土台を作る極めて重要なステップです。

•腱や靭帯、関節をじっくり強化し、心肺機能や神経筋協調性も高めていく

•サーキットトレーニングを活用して、多くの筋群をまんべんなく鍛えるとともに持久力も養う

•トレーニング経験の浅いアスリートほど、干渉作用が小さく筋力と持久力の両面を効率的に伸ばせる

初心者にはステーション数を増やして多関節・多筋群を刺激し、経験豊富なアスリートにはプライマリーエクササイズを絞り込んだプログラムで、主要筋群を重点的に鍛えることがおすすめです。これらの設定を踏まえつつ、ケガなく、安全にトレーニングを進めていくことが、次のフェーズ(筋肥大期や最大筋力期)で大きな成果を得るための鍵となるでしょう。

🟡 次はウォーミングアップについて学びましょう

解剖学的適応期で安全にトレーニングを始めるためには、ウォーミングアップの質も非常に重要です。

「とりあえず体を動かせばいい」と思っていませんか?

実はウォーミングアップの内容次第で、トレーニング効果もケガのリスクも大きく変わります。

▶️ 正しい順序と構成で行うウォーミングアップの方法はこちら

コメント