ピークパフォーマンスのためのトレーニング構築究極ガイド

熱心にスポーツに取り組むアスリートやコーチの皆さんなら、ジムで一度は「結局、何から手をつければいいんだ?」と悩んだ経験があるのではないでしょうか。

そもそも、トレーニングの順番なんて本当に重要なのでしょうか?

答えは、「断固としてイエス」です。

トレーニングの順序は、決して適当に決めていいものではありません。

それは、あなたの進歩を一気に加速させる極めて重要な変数であり、逆に間違えれば、停滞期や怪我のリスク増加につながることもあります。

最適なトレーニングの組み方というのは、「優先順位」と「疲労度」という、たった二つの基本的な生理学的原則に基づいて構築された、非常に論理的なシステムです。

この二つの原則をどのようにトレーニングに応用するかを理解すれば、きちんと目的を持ったプログラムを自分で設計し始めることができるでしょう。

このガイドでは、これらの原則を解き明かし、爆発的なパワーから持久力まで、特定の目標を達成するためにそれらをどのように活用するかを具体的に示します。

一つのワークアウトだけでなく、トレーニング週間全体をピークパフォーマンスのために構築するための青写真を、ぜひ手に入れてください。

賢いトレーニング構造の2つの柱

スポーツや目標に関わらず、効果的なプログラム設計はすべて、基本的な生理学的法則に支配されています。これら2つの柱をマスターすることで、どんなトレーニングセッションに対しても論理的で効果的な順序を作成することができます。

優先順位の原則:最も重要なことを最初にトレーニングする

エクササイズの順序付けにおける最初で最も重要なルールは、優先順位の原則です。

つまり、主要なトレーニング目標にとって最も重要なエクササイズを最初に実行しなければなりません。これは、最大重量を持ち上げることでも、最高速度でスプリントすることでも、アスリートのパフォーマンスは身体と神経系がフレッシュなときに最も高くなるためです。研究では、ワークアウトの早い段階で完了したエクササイズは、後の疲労した状態で行われたものよりも、より大きな力、より多い反復回数、より重い負荷で実行されることが一貫して示されています。

この概念は、身体は課せられた要求に特異的に適応するという特異性の原則を直接応用したものです。あなたの身体は、あなたがトレーニングしたことを正確に、より上手くこなせるようになります。したがって、特定のスキルに対して可能な限り最高の適応を達成するためには、そのスキルを実行する能力が絶対的なピークにあるときに、そのスキルを練習しなければなりません。

実践的な応用は単純明快です。もしあなたが最大速度の向上を主な目標とするスプリンターであれば、スプリントはウォームアップ後に行う最初のトレーニングでなければなりません。もしあなたがスクワットで新しい1回最大挙上重量(1RM)を目指すパワーリフターであれば、スクワットは最初に行うべきエクササイズです。これらの優先的な運動を、他の疲労を伴う活動の後、セッションの後半に配置すると、トレーニング刺激の質が損なわれ、結果として得られる適応も低下します。主要な目標が常に最初のエクササイズを決定するのです。

疲労性の原則:脳と身体のつながりを理解する

第二の柱は、すべての疲労が同じように生じるわけではないことを理解する必要があります。私たちは、主に代謝性である筋肉の疲労と、神経性である身体の司令塔、つまり中枢神経系(CNS)の疲労とを区別しなければなりません。異なるトレーニングタイプの順序は、主にCNSへの要求度によって決まります。

神経系に要求の高い(ハイスキル/ハイフォース)活動

神経系に要求の高い活動とは、非常に高い精度、協調性、スピード、パワーを必要とするものです。このカテゴリーには、スプリント、アジリティドリル、プライオメトリクス(ジャンプやバウンディングなど)、そして最大努力のウェイトリフティング(オリンピックリフトや、少ない反復回数でのヘビーなスクワットやデッドリフトなど)が含まれます。

これらの運動は、CNS疲労の影響を非常に受けやすいため、セッションの早い段階で行う必要があります。脳と脊髄から成るCNSは、爆発的な動作を担う最も強力な速筋線維(タイプII)を動員するための電気信号を送る通信ハイウェイです。CNS疲労は筋肉痛とは異なります。それは、神経系が筋肉に高品質な信号を生成・伝達する能力が低下する「通信障害」です。

これは、気分、モチベーション、協調性を調節するセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の変化によって引き起こされる可能性があります。この疲労はワークアウトを通じて蓄積され、セッションの終わりにはハイスキルな運動を必要なスピードと精度で実行することがほぼ不可能になり、パフォーマンスを妨げるだけでなく、怪我のリスクを大幅に高めます。

代謝系に要求の高い(持久力/筋肥大)活動

代謝系に要求の高い活動は、通常、強度が低く持続時間が長いものです。このカテゴリーには、筋肥大を目的とした中程度の重量でのレジスタンストレーニング(ボディビルディング)、定常状態の有酸素運動、コンディショニングサーキットが含まれます。

これらの活動は、ピーク時の神経駆動よりも、筋グリコーゲンのような燃料の利用可能性や乳酸のような副産物の蓄積といった代謝的要因によってパフォーマンスが制限されるため、ワークアウトの後半に配置することができます。身体はこれらの努力をより長く維持することに適しています。確かに、特に長時間の実行や筋不全に至るまで行った場合、これらもCNS疲労に寄与しますが、技術的な要求は大幅に低いです。これは、コンディショニングサーキットでのパフォーマンスは、最大速度スプリントでのパフォーマンスほど、既存の疲労の影響を受けにくいことを意味します。

これらの原則に基づき、エクササイズ順序の普遍的な階層が浮かび上がります。これは厳格なルールのセットではなく、最も神経学的に要求の高い活動から最も低い活動へと順序付けることで、安全性と効果を優先する基本的なテンプレートです。最も技術的に複雑でパワーに依存する運動は、疲労に対して最も敏感であるため、CNSが最もフレッシュな状態で行われなければなりません。

以下の表は、神経学的要求度によってランク付けされた、トレーニングタイプのデフォルトの順序を一覧で明確に参照できるようにしたものです。この階層は、すべての知的なプログラム設計の出発点となります。

| 順位 | トレーニングタイプ | 主な要求 | 根拠 |

| 1 | スピード&アジリティ(スプリント、方向転換) | 神経系(最大速度&協調性) | 最も技術的な要求が高く、CNS疲労の影響を最も受けやすい。質と安全性のために最初に行う必要がある。 |

| 2 | パワー&プライオメトリクス(ジャンプ、オリンピックリフト、メディシンボールスロー) | 神経系(力発揮率) | 爆発的なパワーと完璧なテクニックが必要。疲労とともにパフォーマンスが急速に低下する。 |

| 3 | 最大筋力(ヘビーな複合リフト:スクワット、デッドリフト、ベンチプレス <5レップ) | 神経系&筋(最大筋力) | 最大限の運動単位を動員するための高いCNS要求。主要目標でない限り、パワーワークの後に行う。 |

| 4 | 筋肥大&筋持久力(中程度の重量、8-15+レップ) | 代謝系&筋 | 技術的な要求が低く、筋肥大のための代謝ストレスを誘発するために疲労した状態でも実行可能。 |

| 5 | 心血管コンディショニング(ランニング、サイクリング、サーキット) | 代謝系&心血管系 | 主にエネルギーシステムと心血管能力によって制限され、ピーク時の神経駆動ではない。 |

| 6 | 柔軟性&モビリティ | 筋&結合組織 | 神経学的要求が低く、筋肉が温まっているクールダウン中に行うのが最適。 |

目標がすべてを変える:目的に合わせた順序の調整

一般的な階層はデフォルトの青写真を提供しますが、優先順位の原則は、この青写真を特定のトレーニング目標に合わせて適応させることを要求します。「正しい」順序とは、あなたの主要な目的に最もよく奉仕するものです。

目標:スピードとパワーの最大化(スプリンター、ジャンパー、チームスポーツ選手)

爆発力に成功が依存するアスリートにとって、主な目標は速度と力発揮率(RFD)—力を素早く生成する能力—を向上させることです。 この「スピード/パワーファースト」モデルでは、トレーニングセッションは高速度運動の質を保護するように構成されます:

- ウォームアップ: 爆発的な活動のための徹底的な準備。

- スピード、アジリティ、プライオメトリクス: スプリント、方向転換ドリル、ジャンプ、爆発的なメディシンボールスローは、ウォームアップ直後に行われます。このタイミングは交渉の余地がありません。なぜなら、CNSは最高のパワー出力を生み出し、これらの複雑な運動スキルを適切に学習・洗練させるために、完全にフレッシュでなければならないからです。

- 筋力トレーニング: スクワットやデッドリフトのような重い複合リフトは、スピードとパワーのトレーニングの後に行われます。これらのエクササイズはパワーの基盤となる筋力を構築するために不可欠ですが、これらを先に行うと、著しい神経および筋肉の疲労を引き起こし、その後の高速度運動の質と安全性を著しく損なうことになります。

- アクセサリー&コアワーク: 単関節エクササイズ(例:ハムストリングカール)とコアトレーニングが次に行われます。

- コンディショニング: エネルギーシステム開発やコンディショニングワークは最後に配置されます。これは神経学的に最も敏感でない要素であり、その疲労効果は、もし早期に行われた場合、スピードとパワーという主要目標に対して最も有害となります。

この順序の高度な例外としてコントラストトレーニングがあり、これは活動後増強(PAP)と呼ばれる現象を利用します。この方法は、重い筋力エクササイズ(例:1回のヘビーなバックスクワット)を行って神経系を興奮させ、その直後に生体力学的に類似した爆発的な運動(例:垂直跳び)を行うものです。

重いリフトが一時的に神経経路を「スーパーチャージ」し、より強力な爆発的収縮につながります。これは、特異な増強効果を達成するために標準的な順序を戦略的に破る、上級アスリート向けの特定のテクニックです。

目標:絶対的筋力の最大化(パワーリフター、ストロングマン)

筋力アスリートにとって、唯一の優先事項は、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトなどの特定のリフトで可能な限り最大の力を生み出すことです。 「筋力ファースト」モデルは、すべてのリソースをこの目標に向けるように設計されています:

- ウォームアップ: メインリフトの特定の要求に備えることに焦点を当てます。

- プライマリーリフト: その日にトレーニングする競技リフト(例:スクワット)が最初に行われます。研究では、レジスタンストレーニングシーケンスの最初のエクササイズが、時間とともに最大の筋力向上を示すことが確認されています。すべての精神的および身体的エネルギーは、この単一の最も重要な運動でパフォーマンスを最大化することに捧げられます。

- プライマリーアクセサリーリフト: これは通常、弱点をターゲットにしたり、類似の運動パターンをトレーニングしたりすることでメインリフトを直接サポートする多関節のバリエーションです(例:バックスクワットの後にポーズスクワットを行い、ボトムからの筋力を構築する)。

- セカンダリーアクセサリー: より小さな単関節エクササイズが後に行われ、支持領域の筋量を増やしたり、弱い筋肉を直接強化したりします(例:レッグエクステンション、グルートハムレイズ)。この構造は、単関節エクササイズの前に多関節エクササイズを行うという古典的なガイドラインに従います。

- コンディショニング: 有酸素運動はセッションの最後に配置されるか、理想的には完全に別の日に行われます。この分離は、コンディショニングからの疲労が、筋力発達に必要な回復および適応プロセスを妨げるのを防ぎます。

目標:筋肥大(ハイパートロフィー)の最大化

筋肥大(筋肉の成長)の目標は、主に2つのメカニズムによって駆動されます:機械的張力(重いウェイトを全可動域で持ち上げること)と代謝ストレス(筋肉内の代謝副産物の蓄積によって引き起こされる「パンプ」)。 この二重の駆動システムのため、筋肥大のためのエクササイズ順序はより柔軟です。実際、部分的に疲労した状態でトレーニングすることは、筋成長に寄与する代謝ストレスを誘発するのに有益な場合があります。

- 標準的なアプローチ: 最も一般的で、しばしば最も効果的な方法は、「筋力ファースト」モデルに従うことです。重い多関節の複合エクササイズ(スクワット、ベンチプレス、ローイングなど)から始めて、筋肥大の強力な推進力である機械的張力を最大化します。これらに続いて、より多くのボリュームと代謝ストレスを蓄積するために、より小さなアイソレーションエクササイズを行います。

- 事前疲労法: この高度なテクニックは、意図的に標準的な順序を逆にします。同じ筋群を含む複合(多関節)エクササイズの前に、アイソレーション(単関節)エクササイズが行われます。例えば、ベンチプレスの直前にダンベルフライ(胸筋を分離して疲労させるため)を行うかもしれません。理論上、標準的なベンチプレスでは、より小さな上腕三頭筋が、より大きな胸筋が完全に刺激される前に疲労してしまう可能性があります。「事前疲労」させることで、胸筋がベンチプレス中の制限要因となり、完全な失敗までトレーニングされ、強力な代謝刺激を受けることが保証されます。

しかし、事前疲労は筋肥大を促進するための代謝ストレスを高めるためのツールであり、最大筋力を発達させるためには逆効果であることを理解することが重要です。

アイソレーションエクササイズからの初期疲労は、後続の複合運動で持ち上げることができる重量を減少させます。最大筋力は、完璧なテクニックで可能な限り重い負荷を持ち上げることによって構築されるため、事前疲労は、筋成長に望まれる代謝ストレスのために、筋力向上に必要な機械的張力を犠牲にします。これは戦略的なトレードオフであり、一部の研究では、意図したように標的筋の神経筋動員を増加させる効果に疑問を呈しています。

目標:持久力の最大化(ランナー、サイクリスト、トライアスリート)

持久力アスリートにとって、主な目標は、身体の心血管効率、酸素利用能力、そして乳酸のような代謝副産物を除去して長時間の努力を維持する能力を向上させることです。 「持久力ファースト」モデルは、この特定の適応を優先します:

- ウォームアップ: 心血管系と関連する筋肉を持続的な作業のために準備します。

- プライマリー持久力セッション: メインのランニング、バイク、またはスイムがワークアウトの中心であり、最高品質のトレーニングを保証するために最初に行われます。

- 筋力トレーニング: レジスタンストレーニングは、メインの持久力セッションの後、または最適な結果を得るためには別の日に実施されます。この順序付けは、「干渉効果」として知られる現象を管理するために重要です。

- クールダウン&柔軟性: 回復を助け、可動性を維持するため。

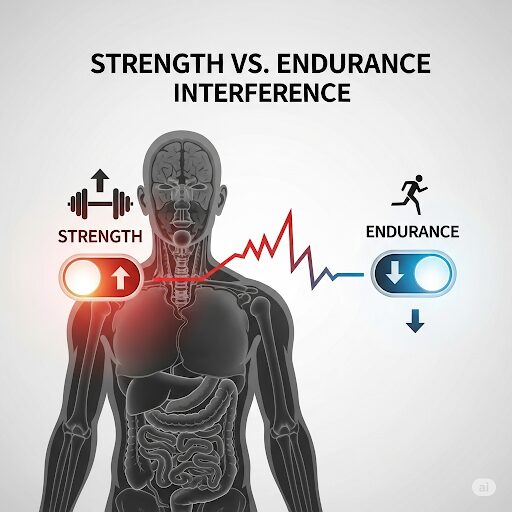

「ハイブリッド」アスリートと干渉効果

サッカー選手やフィットネス愛好者のように、「力持ち」で、なおかつ「スタミナもある」体を目指したい人は多いでしょう。このように、筋トレ(瞬発力)と持久力トレーニング(スタミナ)を同時に行うことを「コンカレントトレーニング」と呼びます。 しかし、これには一つ注意点があります。それが「干渉効果」です。

◆体の中の「2つのスイッチ」

簡単に言うと、私たちの体には「筋肉を大きくしろ!」という筋トレのスイッチ (mTOR) と、「長く動けるようになれ!」という持久力のスイッチ (AMPK) の2つがあります。

筋トレを行うと「筋トレのスイッチ」がオンになり、筋肉が作られ始めます。一方、ランニングなどの持久力トレーニングをすると「持久力のスイッチ」がオンになり、スタミナがつくようになります。

問題は、この2つのスイッチの関係です。実は、持久力のスイッチがオンになると、筋トレのスイッチをオフにしてしまうことがあるのです。

これは、体に「筋肉をデカくしろ!」と「体を軽くして長く動けるようにしろ!」という、矛盾した命令を同時に出しているようなもの。体が混乱してしまい、結果的に「筋肉を大きくする」という効果が少し鈍くなってしまう可能性があります。これが「干渉効果」の正体です。

◆心配無用!「干渉」は管理できる

「じゃあ、筋トレと有酸素運動は一緒にやらない方がいいの?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。この干渉効果は、トレーニングのやり方を工夫すれば最小限に抑えられます。以下は、干渉効果を管理し、筋力と持久力の両方を成功裏にトレーニングするための最も効果的な戦略です:

- セッションを分ける: これはゴールドスタンダードの解決策です。筋力と持久力のワークアウトを交互の日に行うか、同じ日に行う場合は少なくとも6〜8時間空けてください(例:午前中に筋力、夕方に有酸素運動)。この時間差により、相反する分子シグナルがベースラインに戻り、干渉を最小限に抑えることができます。

- 正しい順序で行う: ワークアウトを単一のセッションに組み合わせる必要がある場合は、常に筋力とパワーのトレーニングを持久力トレーニングの前に行ってください(持久力が絶対的な主要目標でない限り)。これにより、身体がフレッシュなときに、より神経学的に敏感な適応(筋力とパワー)を優先し、有酸素運動からの干渉シグナルをセッションの最後に限定します。

- 低インパクトの有酸素運動を選ぶ: 有酸素運動の種類が重要です。ランニングのような高インパクトの有酸素運動は、サイクリング、ローイング、またはスレッドの使用のような低インパクトのオプションよりも多くの筋損傷と神経筋疲労を生み出します。重い下半身の筋力セッションの後、低インパクトの有酸素運動モダリティを選択することで、全体的なストレスと干渉を大幅に減らすことができます。

- 有酸素運動の量を管理する: 干渉効果は用量依存的です。持久力トレーニングの量と持続時間が長いほど、より多くの干渉が生じます。コンディショニングと筋力目標のバランスを取るために、有酸素運動セッションを適度な長さと頻度に保ちます。

- 十分に燃料を補給する: コンカレントトレーニングは身体に高いエネルギー要求を課します。十分なカロリーとタンパク質の摂取を確保することは、両方のタイプのトレーニングからのパフォーマンスを燃料とし、回復をサポートするために不可欠であり、これが干渉効果を軽減するのに役立ちます。

以下の表は、これらの主要なアスレチックゴールに基づいてトレーニングシーケンスがどのように変化するかをまとめたもので、異なるモデルの明確な比較を提供します。

| 目標 | 第1優先 | 第2優先 | 第3優先 | 主要原則 |

| スピード/パワー | スプリント、ジャンプ、アジリティ | 最大筋力(ヘビーリフト) | コンディショニング | 神経系のフレッシュさ: 最も速い動きを最初にトレーニングする。 |

| 最大筋力 | メインの複合リフト(例:スクワット) | 主要なアクセサリーリフト | マイナーなアクセサリー/コンディショニング | 特異性&機械的張力: 最も重く、最も重要なリフトを優先する。 |

| 筋肥大 | 複合リフトまたはアイソレーション(事前疲労) | アクセサリーリフト | 代謝的フィニッシャー | 代謝ストレス&張力: 「パンプ」を最大化するために順序は柔軟にできる。 |

| 持久力 | 主要な有酸素運動(ラン、バイク、スイム) | 筋力トレーニング | 柔軟性/モビリティ | エネルギーシステムの特異性: 主要な持久力トレーニングを優先し、干渉を管理する。 |

週の計画を立てる:マイクロサイクルの技術

単一のワークアウトを構成することは、パズルの一片に過ぎません。長期的な進歩を遂げるためには、視野を広げ、トレーニング週間全体を構成する必要があります。この週間計画は、スポーツ科学ではマイクロサイクルとして知られています。

マイクロサイクル:あなたの週次計画

マイクロサイクルは、通常7日間続く、あなたの週ごとのトレーニングの青写真です。その主な目的は、トレーニングのストレスと回復を賢くバランスさせることです。これは生理学の黄金律に基づいています:適応 —より強く、より速く、より回復力のある身体になるプロセス— は、トレーニング中ではなく、回復期間中に起こります。したがって、効果的なマイクロサイクルは、高ストレスの日と低ストレスまたは完全な休息の日を交互に配置する必要があります。戦略的な計画なしに高強度のセッションを連続して詰め込むことは、オーバートレーニング、燃え尽き、そして怪我への近道です。

異なるアスリートのための構造化

理想的なマイクロサイクルの構造は、理想的なセッションの構造と同様に、アスリートの目標、そして競技アスリートにとっては競技スケジュールに完全に依存します。

- 筋力系アスリート(パワーリフター): 週は3つの主要な競技リフトを中心に構成されます。一般的で効果的な構造は、上半身/下半身の分割、またはリフト固有の分割です。例えば、パワーリフターはスクワット中心の日、ベンチプレス中心の日、デッドリフト中心の日を持ち、それらを休息日またはより軽いアクセサリーの日で区切ることがあります。このアプローチは、同じ筋群と神経経路を重く使うセッション間の最大限の回復を可能にし、各メインリフトの日に高品質のパフォーマンスを可能にします。

- 持久力系アスリート(ランナー): トレーニング週間は通常、ロングランによって固定されます。これは最も要求の厳しいセッションであり、有酸素適応の主要な刺激として機能します。他のランニング日はより短く、乳酸閾値(テンポラン)や最大酸素摂取量(インターバルトレーニング)など、異なる生理学的特性に焦点を当てる場合があります。筋力トレーニングセッションは、累積的な疲労を管理し、主要なランニングワークアウトの質を損なわないように、より楽なランニングの日に戦略的に配置されます。

- チームスポーツアスリート(サッカー、バスケットボール):シーズン中とオフシーズンの違い チームスポーツアスリートにとって、マイクロサイクルの構造は時期によって劇的に変化します。最も重要な要因は、競技試合の有無です。 競技シーズン中、試合がすべてを支配します。試合自体が、週の中で最も強度が高く、最も特異的で、最も重要なトレーニングイベントです。したがって、シーズン中のマイクロサイクル全体は、重要な時にパフォーマンスを最大化し、その後の回復を促進するために、試合日から逆算して設計されなければなりません。

- オフシーズン: これは「発達」期間です。準備すべき試合がないため、焦点はシーズン中にトレーニングするのが難しかった基礎的な身体能力を構築することに移ります。トレーニングの量と頻度は最高になります。主な目標は、しばしば筋量を増やすこと(筋肥大)、最大筋力を構築すること、そして有酸素基盤を向上させることです。週間の構造は、筋力アスリートやハイブリッドアスリートのそれに似ており、週に3〜4回の筋力セッションと2〜3回のコンディショニングセッションを含むことがよくあります。

- シーズン中: これは「維持」と「パフォーマンス」の期間です。目標はもはや新しいフィットネスレベルを構築することではなく、オフシーズンに開発した筋力とパワーを、トレーニングの最小有効量で維持することです。トレーニング量は、練習や試合のパフォーマンスを損なう可能性のある疲労を引き起こさないように、大幅に削減されます。しかし、筋力を維持するために必要な刺激を提供するために、ジムセッションでのトレーニング強度は高く保つべきです。週間全体は、トレーニング、練習、回復、そして試合日のピーキングの間の繊細なバランス調整です。

このように、トレーニングの週間計画(マイクロサイクル)は、目標や時期によって戦略的に組み立てられます。試合から逆算して回復とトレーニングのバランスを取るシーズン中の計画や、基礎能力の向上を目指すオフシーズンの計画は、その一例です。

シーズンオフの体力作りから、試合当日のピークパフォーマンスまで、長期的な成功を収めるためには、これらのマイクロサイクルをどのように賢く繋ぎ合わせ、段階的に発展させていくかが鍵となります。

この、より大きな視点でのトレーニング計画こそが「ピリオダイゼーション」です。

ピリオダイゼーションとは、目標とする時期に向けて、トレーニングの強度や量を意図的に変化させていく、いわば「トレーニング全体の設計図」のこと。基礎的な体力作りから始め、徐々に専門的なトレーニングへと移行することで、計画的に最高の状態を作り上げます。

あなたの目標達成をさらに確実なものにするために、ぜひ以下の記事でピリオダイゼーションの具体的な手法を学んでみてください。

https://hirokisportsinstitute.com/periodizationforanatomicaladaptation/ https://hirokisportsinstitute.com/periodizationformaximizinghypertrophy/ https://hirokisportsinstitute.com/periodizationformaximalstrength/ https://hirokisportsinstitute.com/periodization-for-peak-performance/

結論

効果的なトレーニングプログラムの構造は、秘密ではなく、科学に基づいています。何をいつ行うべきかという混乱は、プログラム設計の2つの基本的な柱、優先順位と疲労性に立ち返ることで解消できます。まず主要な目標を特定し、次に各トレーニングモダリティの神経学的要求を尊重することで、論理的で強力なトレーニングシーケンスを構築することができます。

すべての人にとって単一の「最良の」順序というものはありません。最良の構造とは、あなたの特定の目標に合わせて調整されたものです。スプリンターにとって完璧なワークアウトはパワーリフターにとっては悪夢であり、シーズン中のアスリートの維持計画はオフシーズンのアスリートにとっては逃した機会です。

このガイドで概説された原則は普遍的なフレームワークを提供しますが、その適用は常に個別化されなければなりません。一般的な計画に従うのをやめ、パフォーマンスコーチのように考え始める時です。あなたの目標を分析し、これらの原則を適用し、あなたのピークパフォーマンスへのより賢く、より安全で、より効果的な道を築き始めてください。

コメント